往年的阅读总结记录:

因种种因素,2024年阅读总结比以往迟了很多天,但虽迟但到,这一习惯还是要坚持下来。:-)

跟以前一样,阅读仍然按照专题的方式总结。

(Thanks to Obsidian and Weread plugin.)

2024年阅读书单

| 书名 | 作者 | 读完时间 |

|---|---|---|

| 苏轼诗词文选评 | 王水照 朱刚 | 2024-12-28 |

| 苏轼传 | 王水照 崔铭 | 2024-12-24 |

| 苏轼黄州寒食帖 | 王炜 张慧君 | 2024-12-24 |

| 陆游传 | 朱东润 | 2024-12-04 |

| 寻宋 | 吴铮强著 | 2024-11-29 |

| 真假南宋 | 吴铮强 | 2024-11-28 |

| 黄河之旅 | 比尔·波特 | 2024-11-23 |

| 一念桃花源:苏东坡与陶渊明的灵魂对话 | 比尔·波特 | 2024-11-16 |

| 寻人不遇 | 比尔·波特 | 2024-11-14 |

| 禅的行囊 | 比尔·波特 | 2024-11-10 |

| 空谷幽兰 | 比尔·波特 | 2024-11-09 |

| 中国古典园林史.第3版 | 周维权 | 2024-11-06 |

| 中国封建社会 | 瞿同祖 | 2024-10-23 |

| 清代地方政府 | 瞿同祖 | 2024-10-16 |

| 说园(插图本) | 陈从周 | 2024-10-10 |

| 长物志(果麦经典) | 文震亨著 文徵明等图 蒋晖校注 | 2024-10-09 |

| 陈从周说园 | 陈从周 | 2024-10-07 |

| 中国园林鉴赏辞典(新) | 陈从周 主编 刘天华 | 2024-09-30 |

| 中国古典园林 | 王俊 | 2024-09-22 |

| 礼藏于器 | 张错 | 2024-09-22 |

| 园冶 | 计成 | 2024-09-21 |

| 园林述要 | 夏昌世 | 2024-09-17 |

| 岭南庭园 | 夏昌世 莫伯治 | 2024-09-14 |

| 明代国家权力结构及运行机制 | 方志远 | 2024-09-09 |

| 岭南园林 | 王金锋 林风编著 | 2023-04-26 |

| 意大利兴衰史 | 乔治·霍尔姆斯 | 2024-08-23 |

| 苏联兴亡史纲 | 陈之骅 吴恩远 马龙闪 | 2024-08-14 |

| 苏联解体亲历记 | 小杰克·F. 马特洛克 | 2024-07-16 |

| 孤独相伴:戈尔巴乔夫回忆录 | 米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫 | 2024-06-19 |

| 大国悲剧:苏联解体的前因后果 | 尼古拉·伊万诺维奇·雷日科夫 | 2024-06-14 |

| 失落的卫星 深入中亚大陆的旅程 | 刘子超 | 2024-05-30 |

| 从戈尔巴乔夫到普京的俄罗斯道路:苏联体制的终结和新俄罗斯 | 大卫·M·科兹 弗雷德·威尔 | 2024-05-26 |

| 筚路维艰:中国社会主义路径的五次选择 | 萧冬连 | 2024-05-15 |

| 中苏关系史纲:1917~1991年中苏关系若干问题再探讨 | 沈志华 | 2024-05-09 |

| 中华帝国的衰落 | 魏斐德 | 2024-04-30 |

| 在华五十年 | 司徒雷登 | 2024-04-19 |

| 县中的孩子:中国县域教育生态 | 林小英 | 2024-04-11 |

| 以利为利:财政关系与地方政府行为 | 周飞舟 | 2024-04-03 |

| 贝思福考察记(近代世界对华印象) | 查尔斯·贝思福 | 2024-03-31 |

| 紫禁城的黄昏 | 庄士敦 | 2024-03-26 |

| 我的前半生(全本) | 爱新觉罗·溥仪 | 2024-03-21 |

| 梁思成中国建筑史 | 梁思成 | 2024-03-08 |

| 鄂国金佗稡编续编译注(套装共4册) | 岳珂 | 2024-03-01 |

| 尽忠报国:岳飞新传 | 王曾瑜 | 2024-02-26 |

| 宋高宗传 | 王曾瑜 | 2024-02-19 |

| 国家宝藏.第三季 | 于蕾 | 2024-02-06 |

| 故宫建筑细探 | 周乾 | 2024-01-25 |

| 国家宝藏.第二季 | 于蕾 | 2024-01-17 |

| 国家宝藏.第一季 | 于蕾 | 2024-01-11 |

| 由巫到礼 释礼归仁 | 李泽厚 | 2024-01-04 |

专题

天一生水

- 李泽厚《由巫到礼 释礼归仁》

这是一个持续关注的专题,涉及我的博客名(网名),关注很多,拟写的博文也很多,包括此博客的关于页面,以及很多相关文章。读李泽厚的《由巫到礼 释礼归仁》是偶然发现此书中有篇涉及郭店楚简的文章提到“天(太)一生水”。

所以读完《由巫到礼 释礼归仁》,重点对书中的《初读<郭店楚墓竹简>印象纪要(1998)》一文写了读后感,见博文–《再论“天一生水”及河图洛书》。

至于《由巫到礼 释礼归仁》全书则主要阐述作者提出的中国传统宗教,伦理,政治由巫到礼最后归仁的观点。基于中国传统乐感文化,实用理性,提出一个世界的看法,很有见地。而乐感文化是针对西方及日本的罪感文化,耻感文化,作者的创见。书末最后附录文章里,中日文化心理比较研究很出色,让人印象深刻,与《菊与刀》结合起来,对现代日本普通民众心理能有很好的把握和了解。

读书笔记:

文物考古

- 于蕾《国家宝藏.第一季》,《国家宝藏.第二季》,《国家宝藏.第三季》

- 周乾《故宫建筑细探》

从2023年起,时常阅读考古,文物相关的书籍。起因是想搜集了解有关苏轼的现存文物,进而扩展到对近现代来考古发现以及相关博物馆院的关注。已经整理写有很多博物馆院的游记,图片。

《国家宝藏》是央视大型文博同名节目的授权图书,共分三季,讲述我国27座博物馆的81件国宝重器,每个博物馆3件。不知是否出于节目效果考量还是其他,很多博物馆的亮相文物并非我们耳熟能详的最具含金量的藏品。无论怎样,文物给与每个时期的人–知来路,识归途,见前程–都能感同身受。

古建筑

- 周乾《故宫建筑细探》

- 梁思成《梁思成中国建筑史》

读书笔记:梁思成《中国建筑史》

上一个文物考古专题,自然引起对故宫建筑的兴趣,进而还引起对园林的兴趣。同时还是2023年阅读专题–城市及陵寝布局的延续。

对于中国传统建筑文化,风格继承和发展,梁先生言,“我们应该研究汉阙、南北朝的石刻、唐宋的经幢、明清的牌楼,以及零星碑亭、泮池、影壁、石桥、华表的部署及雕刻,并加以聪明地应用”。

具体到梁先生的《中国建筑史》这本书,对于普通读者,能关注中国建筑风格演变,从外观到细节,屋顶,屋脊,梁,斗拱,立柱,石墩,门,窗,墙壁,纹饰等等等。具体到建筑,如宫室,帝陵,庙宇,塔,桥等等,均有涉及和阐释,尤其还绘画有对应的历代风格演变图示,能直观感受。看一书而能知中国建筑风格的整个演变。 至于专业读者,受用应该更大,就不是我等普通读者能评价的了!

园林

- 梁思成《梁思成中国建筑史》

- 王金锋 林风编著《岭南园林》

- 夏昌世 莫伯治《岭南庭园》

- 夏昌世《园林述要》

- 计成《园冶》

- 张错《礼藏于器》

- 王俊《中国古典园林》

- 陈从周主编 刘天华《中国园林鉴赏辞典》

- 陈从周《陈从周说园》

- 文震亨著 文徵明等图 蒋晖校注《长物志》

中国古典园林,虽由人作,宛自天开,主要在模山范水,也即叠山理水,注重意境,而不求形似。一峰则太华千寻,一勺则江湖万里。

读书笔记:岭南园林及中国古代园林

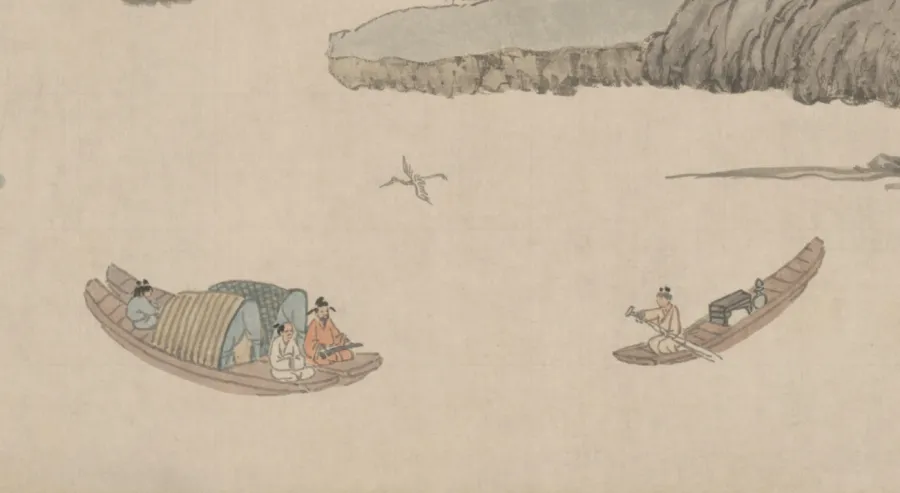

两宋

- 王曾瑜《宋高宗传》

- 王曾瑜《尽忠报国:岳飞新传》

- 岳珂《鄂国金佗稡编续编译注》

- 吴铮强《真假南宋》

- 吴铮强《寻宋》

- 朱东润《陆游传》

- 王炜 张慧君《苏轼黄州寒食帖》

- 王水照 崔铭《苏轼传》

- 王水照 朱刚《苏轼诗词文选评》

读书笔记:岳飞之死及其他

继去年的专题(2023年阅读总结-再续(有宋一代))。陈寅恪先生认为“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”两宋320年,18帝。两宋既是高峰,也是转折,所谓盛极而衰。而原因既有内在,也有外在。财政,国防,内在文化,传统(祖宗家法,合法性),历史延续惯性,外来威胁,自然地理环境气候等等因素。

继而可以关注的点很多,地缘政治,革故鼎新之际(靖康耻),理学,绘画书法(艺术),市民文化,国民性格,代表人物(帝王,名臣岳飞,陆游,辛弃疾)等等。

王曾瑜《宋高宗传》

全书最后章节对宋高宗,以及那个时代所做的总结很出彩,让人印象深刻,摘录部分。作为读书总结。 时势造英雄,这是一个古老的历史哲学命题。在宋金民族战争的特殊环境中,时势这个造物主,固然也造就了像李纲那样具备远见卓识、能够安邦兴国的相才,像宗泽那样峭直孤忠、鞠躬尽瘁的荩臣,像岳飞那样壮怀激烈、尽忠报国的英雄,却又为他们安排了一个又一个可悲可叹的下场,而岳飞的下场尤惨。相反,在各种力量、因素和倾向的互相冲突、制约、调和与平衡之中,取得成功的反而是秦桧和宋高宗。特别是宋高宗,在他开元帅府之时、登基之初,就乐于当一个苟安一隅的皇帝,最后竟如愿以偿。

是否宋高宗真有先见之明,未出茅庐,已知两分天下呢?当然不是。宋高宗只是一个太平享乐的风流皇帝的胚料,在他身上颇有其父宋徽宗的遗传基因。当苟安一隅的皇帝,正是他在特殊环境下的特殊心理和意愿。相形之下,其难兄宋钦宗倒是一个循规蹈矩的守成之主的胚料,可惜是生不逢时。时势这个造物主,在乱世中偏巧垂顾于宋高宗,使这个本与帝位绝缘的人,当上了万乘之主,却又捉弄和折磨着宋高宗,使他当不成太平享乐的风流皇帝,维扬逃难、苗刘之变、“航海避狄”,“险阻艰难,莫不备尝”。一个好色狂徒,居然承受了阳痿绝症的惩罚,渴望着子孙千万,却落得个断子绝孙的下场,只能将半壁家产奉送给赵姓的旁宗别支。他始而畏惧金人的凌逼,继而担心武将的跋扈,终而害怕权臣的篡位,在位三十六年,其实只有在秦桧死后,大约度过了三四年舒心快意、百事不愁的光阴。当然,在退位后的绝大部分时间里,在某种意义上又可说是宋高宗一生最幸福的阶段。

无论是李纲、宗泽和岳飞,抑或是秦桧,他们的秉性都可喻之为一种比较单调的色彩。宋高宗却不然,他的秉性可喻之为五光十色…… …… 凡此种种,都说明了宋高宗作为一个“多面派”的复杂心理和性格。归根结底,还是一个专制皇帝在某种特殊环境之下的心理变态,使人们难以用常情,哪怕是帝王的常情予以忖度。但是,他的罪恶虽有其特色,而本质上却仍是专制制度的罪恶。

王曾瑜《尽忠报国:岳飞新传》

谁害死了岳飞?宋高宗。 天下是姓宋的,投降还是战斗,宋高宗一人说了算。臣构所虑者,唯有金。杀岳飞,用秦桧,皆如此。 亲者痛,仇者快,长使天下泪满襟。秩序掌握在一个人,少数人手中是非常危险的。

苏轼

- 王炜 张慧君《苏轼黄州寒食帖》

- 王水照 崔铭《苏轼传》

- 王水照 朱刚《苏轼诗词文选评》

不多说,一直关注的阅读专题。

相关:

- 网站:www.sudongpo.org

- 苏轼相关资料:https://su.jiangyu.org/#/

- 博客中有关苏轼

王水照 崔铭《苏轼传》

林语堂的《苏东坡传》诙谐幽默,可能作家个人发挥的地方多,但读来苏东坡的人物形象让人印象深刻。 李一冰的《苏东坡传》考证详实,真是无一字不有出处,几乎穷尽可靠的文字资料。 而此王水照的《苏东坡传》以诗,词,文,赋写东坡,依据可靠,又不呆板,兼取前两传之长处,足以成三足鼎立之苏传。这些在书后后记里作者有所表露,读者可以参考之,体味之。此书当得起神作之名。 对苏轼感兴趣的读者,以上三本苏传均值得一读。(个人建议,可先读林语堂的苏传,后李一冰,而后王水照)

王水照 朱刚《苏轼诗词文选评》

当得神作。选取的诗文各有代表性,回顾苏轼一生。意犹未尽,想更多体味的,可以读作者的《苏东坡传》。

古代中国

- 方志远《明代国家权力结构及运行机制》

- 瞿同祖《清代地方政府》

- 瞿同祖《中国封建社会》

继2023年的阅读专题–历史中国。

方志远《明代国家权力结构及运行机制》

很全面,系统总结了有明一代中央及地方权力结构和组成。尤其中央机构,组成,有详细的演变的考证,地方政府似乎欠缺了些(当然可能有历史材料,客观事实的限制)。 心里一直想着如果作者如果能提出更多些独创性的观点,深入阐释,可能能给书增色不少。 还有个有意思的事,记录下。看这本书,是微信读书推荐的,直接就加入书单,只看了书名,没看作者。读前半部分时,书中提到很多关于明朝研究的专家学者,多次提到方志远。当时心想,这个学术明星看来还是很有功底,作者这么多次提到他。最后偶然翻到书的最开头,发现这本书的作者就是方志远。笑:-D

瞿同祖《中国封建社会》

西周是封建社会完全形成时期,至春秋战国开始崩溃,到秦始皇建立中央集权的帝国,然后到晚清完全崩溃,直至如今。社会主义国家的很多特质,行为,特征与中国千百年来封建社会及中央集权帝国的某些内在很一致,很好的继承了某些基因,特质的东西。(不同于西方,欧洲的封建,中央集权的帝国特征。)

清末及近代初

清末及近代初,乃至1949年前,外国人对中国的印象(去年专题的延伸–2023年阅读总结)。

- 爱新觉罗·溥仪《我的前半生》

- 庄士敦《紫禁城的黄昏》

- 查尔斯·贝思福《贝思福考察记(近代世界对华印象)》

- 司徒雷登《在华五十年》

- 魏斐德《中华帝国的衰落》

- 瞿同祖《清代地方政府》

读书笔记:溥仪《我的前半生》

爱新觉罗·溥仪《我的前半生》

书比电影要有意思,精彩得多。 比较可惜,释放以后的生活没有继续写了。不过书名就叫我的前半生,算是很贴切了。如果可以继续写,那就应该叫我的下半场了。

可能猎奇心理,或者说完全不曾想到,没机会接触,体验,其描述的紫禁城里的生活感觉写得很精彩,引人入胜。后半段,伪满洲国,以及苏联,抚顺监狱里的生活似乎就没太多意思了。最后反省,到处参观,感觉其思想体悟,反省都是真的,但总觉得不够深入,或者说很多感悟来得不太真实,比较难让人有代入感,有些感悟写得似乎是为了感悟而感悟,交作业一般。或许毕竟其曾为帝王,现在是阶下囚,可以理解。普通人始终还是难于与其感同身受吧!

查尔斯·贝思福《贝思福考察记(近代世界对华印象)》

1897-1898,英国坚持门户开放。北方,东北面临俄国竞争,广东广西面临法国竞争。整体上英国大概占有60%多的份额。

司徒雷登《在华五十年》

了解,接触,交流,共同… 读完这几个词蹦出来了。如此此书的价值和意义要比别了司徒雷登高明得多,有意义得多。

魏斐德《中华帝国的衰落》

读历史,除了通常意义上的宏大叙事,细节,意外,某一瞬间可能也很重要。

瞿同祖《清代地方政府》

古代中国(书中主要是清)州县一级的最基层地方政府的特点是一人政府,one person government。县令的主要智能是钱粮和刑名,依靠衙役,书吏(政府层面),长随,幕友(私人聘任)。同时日常运作中与地方士绅良好互动。

法律,规章制度其实很健全。但是政府行政效率低下,陋习潜规则众多。根源是包括县令在内的上述成员能达成利益共同体,平稳共处,而唯一的受损方,平民,毫无反抗之法,唯一能做的只是完全无法生存时,农民起义,造反了,此时一个已经好几百年的王朝也到晚期了。

中央与地方关系

接去年阅读专题–中央与地方关系。

- 周飞舟《以利为利:财政关系与地方政府行为》

- 林小英《县中的孩子:中国县域教育生态》

- 瞿同祖《清代地方政府》

- 方志远《明代国家权力结构及运行机制》

读书笔记:知来路,识归途,见前程

周飞舟《以利为利:财政关系与地方政府行为》

政府不应该以利为利。现阶段的中国地方政府追寻财政竞标赛,土地,财政,金融三位一体下,比公司更像公司,外部条件下(政治账,领导小组,极端奖惩措施),获得更大更有效率的财政收入,而忽略了如何更好,更公平的支出。导致中央对地方控制越来越不力,农村乡镇政权空悬(县城更热闹,乡村更萧条),土地城市化(而非人口城市化,工业城市化)三个严重问题。孔子说:“放于利而行,多怨。” 曾子说:“国不以利为利,以义为利也。” 孟子说:“上下交征利,而国危矣。”

林小英《县中的孩子:中国县域教育生态》

县域教育其实是整个社会活动的缩影。县域教育的问题很大程度上与县域其他问题高度相关。当然教育也有自己本身的特性。分税制改革改革以后,县一级政府成了本地教育的投入者与负责者,财权与事权高度统一了。按说应该有更好的成果,怎奈路径依赖太严重,国家层面,更高一层级教育,主管及行政部门是如何操作的,县一级的大都是有样学样。这是我的感受。

本书对县域教育田野调查描述很多让我感同身受,尤其是初中,高中这一段。相信更多同龄人,也会如此。 比较可惜的是,对于问题,县域教育问题,难于给出解决办法(作者在最后结尾部分也做了解释说明)。对于县域教育的问题,各方参与者,影响者,决策者,让他们把自己的想法表达出来,可能就已经很不错了。(有些领域,可能压根就无法诉说,不能或者不让说。)

苏联

- 陈之骅 吴恩远 马龙闪 《苏联兴亡史纲》

- 小杰克·F. 马特洛克《苏联解体亲历记》

- 米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫《孤独相伴:戈尔巴乔夫回忆录》

- 尼古拉·伊万诺维奇·雷日科夫《大国悲剧:苏联解体的前因后果》

- 刘子超《失落的卫星 深入中亚大陆的旅程》

- 大卫·M·科兹 弗雷德·威尔《从戈尔巴乔夫到普京的俄罗斯道路:苏联体制的终结和新俄罗斯》

- 萧冬连《筚路维艰:中国社会主义路径的五次选择》

- 沈志华《中苏关系史纲:1917~1991年中苏关系若干问题再探讨》

读书笔记:苏联的经验教训

小杰克·F. 马特洛克《苏联解体亲历记》

作者美国驻苏联最后一任大使,苏联问题研究专家的双层身份,使得全书对苏联解体这一问题的研究和看法,既有第三方旁观者清,靠近核心权力,最基本的事实,史实很清晰,权威。同时又很深入,专业。 书后的大事记,很重要,从1985年3月戈尔巴乔夫担任总书记开始,一直到苏联解体。选取的事件,基本能还原苏联解体的历程,脉络。 比较激进的率先从政治体制开始改革(而非先从经济体制开始,当然这是作为后来者,上帝视角,尤其是中国的经验得出的结论),公开选举,秘密投票,支持民主,多党制,新闻自由,乃至最后限制乃至取消共产党对国家政府控制的权力。即使在今天看来,这些举措在共产党国家(比如中国)都是非常激进的政治制度,体制的变革。 戈尔巴乔夫改革的先后顺序错了(从后来中国的经验看)。当然,站在今日,我们跨过了苏联当时的坎,此时应该思考另外一个问题,前总理曾说过的,没有郑智体制的改革,文歌的悲剧会重演,改革开放(应该主要是经济上)的成果会得而复失。 没有了苏联的经验教训可以借鉴,我们会做何种选择。社会主义的未来会如何走下去?

米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫《孤独相伴:戈尔巴乔夫回忆录》

主要看了后半部分,关于1980年代到90年代苏联解体。关键点苏联的改革太激进了,主要指政治体制改革。造就了后面的各加盟共和国的民族主义,民粹,又有了诸如后来叶利钦的激进的经济领域的休克疗法。这个过程中,党——国精英,保守派,激进派都有自私的想法。而作为最高领导人的戈尔巴乔夫似乎掌控不力了。 当然从此书最后部分,戈尔巴乔夫自己的陈述来看,他的目的就是要民主,如此激进的政治体制改革就是他的初衷,不知是其嘴硬,还是确实是其内心的真实想法。毕竟还没实现社会主义,社会主义发展阶段中,是断不能搞民主的。这是最大的教训!

尼古拉·伊万诺维奇·雷日科夫《大国悲剧:苏联解体的前因后果》

苏联解体,导火线,可能是政治体制改革过于激进了(过于民主了,戈尔巴乔夫问题),作为15个国家联合体存在时间不久,但内部民族主义问题很多,凝聚力不够(波罗的海三国,高加索三国,斯拉夫三国,中亚五国。被叶利钦利用)。 当然根源可能还是读过的上一本书中所总结的,被党——国精英抛弃了。从上而下,和平演变。 在生产力水平没有高度发达,发展的国度里,如何搞社会主义,道路如何走,左右为难,很难。苏联的一个经验,或者说教训,恐怕是现阶段一定要搞集权,不能民主。。。如果大家都富了,恐怕就不愿意搞社会主义了。

大卫·M·科兹 弗雷德·威尔《从戈尔巴乔夫到普京的俄罗斯道路:苏联体制的终结和新俄罗斯》

本书作者认为苏联解体的根源在于,实行国家社会主义,(集权,专制)造就了党——国精英阶层,放弃社会主义,选择了资本主义(作为利益继得者,这更能是他们获利,保持利益)。 社会主义有国家社会主义,市场社会主义,民主社会主义。作者认为最好的选择应该是民主社会主义。马克思说社会主义应该产生于资本主义高度发达的国家。但作者认为社会主义不怕早产,毕竟资本主义也早产了好几百年!

萧冬连《筚路维艰:中国社会主义路径的五次选择》

此书被评为神作,总觉得差了些什么! 但此书的确有独到之处,尤其书后很多同行的意见,可见一斑! 将新中国成立后,中国共产党社会主义建设探索之路分为5个阶段∶ 新民主主义阶段,民主人士,政治协商,农民分得土地,巩固政权稳定。 三大改造,与苏联关系好,学习苏联模式,抗美援朝。问题和现实实现了一党执政。 膨胀了,赶英超美,实际是超过苏联,同时争夺国际共产主义领导权,解释权。 内外交困,继续革命,大跃进,文革等等。 只能改革。但关于政治体制改革始终没有涉及,邓改革开放之初,对政治体制改革就讳莫如深! 以上,共产党发展路径,习惯事后追认,事后总结理论,将错就错!正合了那句世界本来就是一个草台班子。 总体上比较悲观!

沈志华《中苏关系史纲:1917~1991年中苏关系若干问题再探讨》

结尾部分的跋,总结很好,但不能只看最后的跋。 社会主义国家之间关系有先天不足。不太符合现代国家关系,或者说不能按照理性来分析。表面原因似乎是都奉行领袖外交,领导人的个性很容易影响,采用什么样的外交路线,做出什么样的决定。 深究一下,根源在于社会主义国家将政党关系与国家关系混淆在一起了。作为政党,有组织性,上下级,服从,而作为国家,彼此关系应该是平等的,此问题一。问题二,政党有统一性,同一性,世界性,而作为国家则是民族性,复杂性,多样性的。此矛盾二。 至于苏联与中国关系,除了以上。还有一个特殊点,苏联是社会主义政党,国家的发源地,第一个成功的,权威性在此。而中国作为后起之秀,领导了亚洲民族革命,彼此之间有领导权之争。

比尔·波特

偶然中,看到一部关于西方学者(比尔·波特,几十年来多次来中国追寻隐士)追寻终南山里中国隐士的纪录片–隐士 Hermits。外国人讲述,追寻中国文化,另一个角度看中国,与我2023年阅读国外汉学家关注,研究中国文化,历史的角度不谋而合,也是这一研究角度的继续,同时还涉及自己感兴趣的禅宗,佛教,道教等方面。因而阅读了微信读书上已上架的所有比尔·波特的书。

- 比尔·波特《黄河之旅》

- 比尔·波特《一念桃花源:苏东坡与陶渊明的灵魂对话》

- 比尔·波特《寻人不遇》

- 比尔·波特《禅的行囊》

- 比尔·波特《空谷幽兰》

比尔·波特《空谷幽兰》

上世纪80年代末,90年代初,一位外国人寻访终南山隐士的故事! 读书过程中,时常想其那时比特波尔应该还没有汉学家的头衔。我是看了相关纪录片而来读此书的。依稀记得,纪录片里似乎有隐士提到当年正式因为读了《空谷幽兰》这本书才决定到终南山做隐士的。

世界史

- 乔治·霍尔姆斯《意大利兴衰史》

- 刘子超《失落的卫星 深入中亚大陆的旅程》

刘子超《失落的卫星 深入中亚大陆的旅程》

好的游记,让人真的身临其境,有现场感。 此书是作者游历中亚四国(缺了土库曼斯坦,作者说是签证太难),写的游记,有些国家,城市作者是多次游历,有些章节可能是参加某些征文,或者命题作文(作者后记中有说明),因而显得不太连贯,有割裂感。但此书不失我们感受中亚五国风土人情,体验历史传统与现代文明交融的上乘之作。 中亚地处东西两大文明交汇处(古今皆然),有独特的地理位置优势,当然也带来弊端。民族与国家,历史与现代,宗教与政治等等交织。这些是各种文献,材料,研究必然关注的,也容易理解。然而让读者能身临其境,有现场感,感受到纸张以外的风土人情。是此类游记存在的最大意义。

书单里还有很多未读的。整个世界历史,整体看。今年(2025年)需要重点阅读的。

评论