古人夜观天象,将星空划分成为28个大的区域,即28星宿。天上的星宿与陆地上的区域是一一对应,陆地部分称“分野”,在天则是“星宿”,“分星”,统称“星野”。

王勃《滕王阁序》有“星分翼轸,地接衡庐”句。在古代天文图中,翼轸两星宿对应的陆地部分(分野)为“荆州”(九州之一,与现在的荆州不是同一个概念,此荆州大约相当于现在湖南湖北大部分地区,为楚地。南昌属于九州之一的吴越扬州地区,王勃说南昌是“星分翼轸”,似乎不妥,准确的说法应该是星分斗牛。当然把吴越划分为楚地,在某一历史时期也说得过去)。

轸宿的旁边,有颗次等的星星–长沙星,长沙星对应的陆地区域就是现在的长沙市所在的这片区域。所以长沙城是因长沙星而得名,先有长沙星而后有长沙。

来源:《苏州石刻天文图》,黄裳绘制,王致远书,南宋淳佑七年,清拓本,全图下载地址:https://www.alipan.com/s/nu43Q9GpXhi

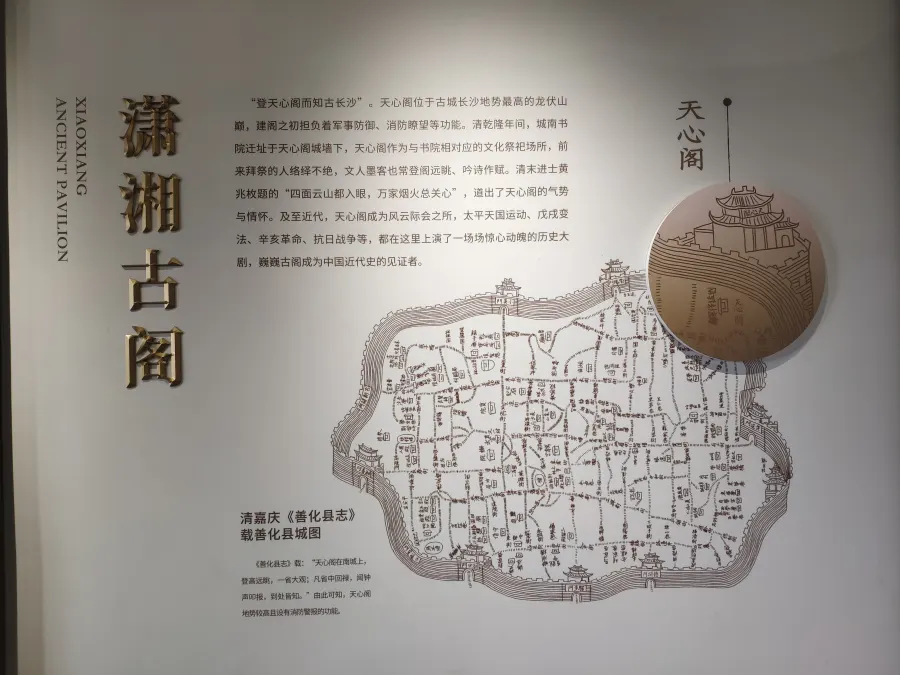

天心阁,亦即天星阁,是古代长沙观测天象的地方,兼有祭祀,礼仪功用,由于位于古长沙城南地势最高的伏龙山,还有军事瞭望,防御等功能。

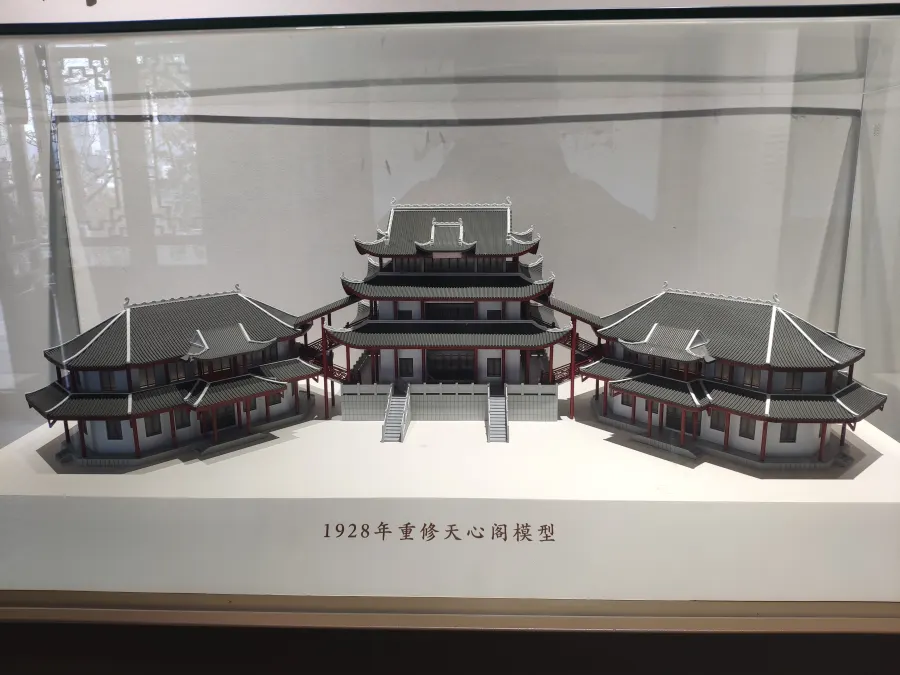

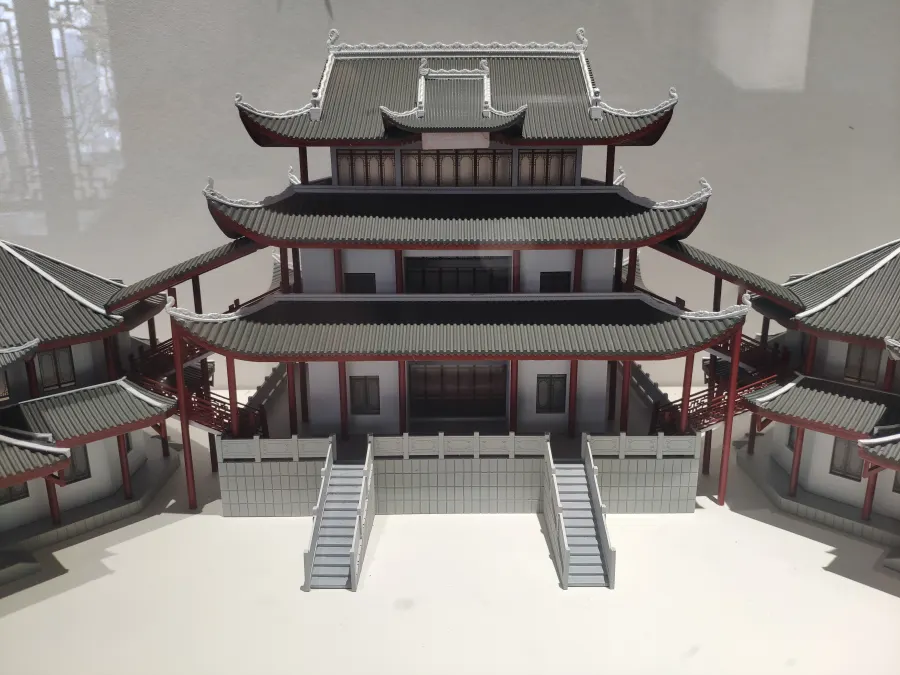

历代地方官员都很重视天心阁,虽有损毁,仍不断重修重建。天心阁修建于明万历以前,现有记载的天心阁最早新建记录是乾隆十年(1746年,因而天心阁logo上可见since 1746字样),民国时的天心阁是由与梁思成齐名的著名建筑师刘敦桢(湖南新宁人)于1928年设计建造,后毁于1938年那场著名的“长沙大火”中。现天心阁是1983年重建,仿明清建筑风格,主阁高3层,南北各一附阁。

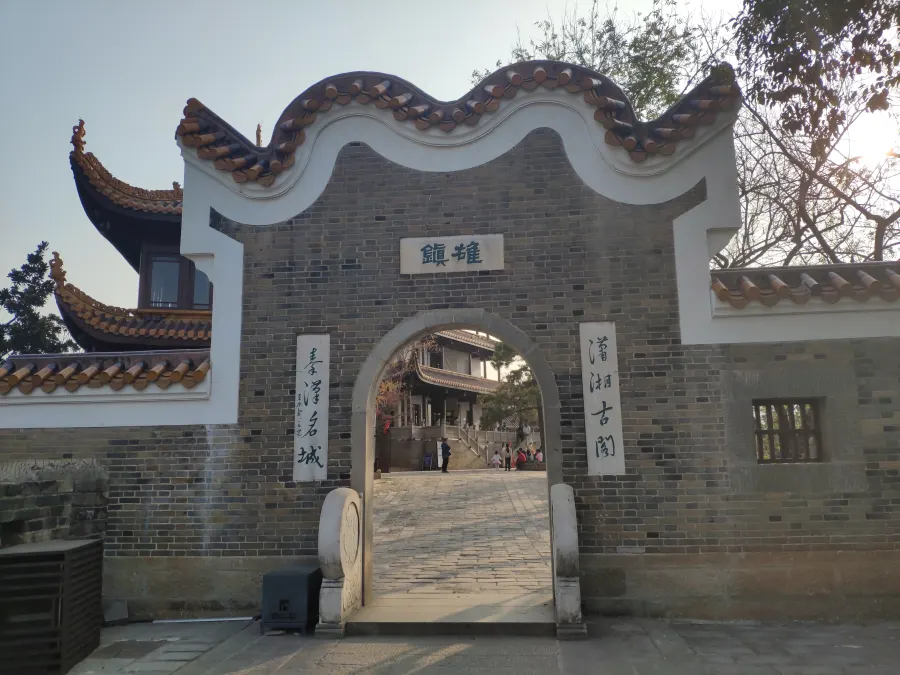

民国时期,城市建设,整个长沙的古城墙几乎全被拆毁,唯有天心阁所在的这一段城墙因缘际会被保留下来,成为全国重点文物保护单位。

长沙城建最早可追溯至战国时期,而修筑城墙可上溯至西汉初第一代长沙王吴芮时代(著名的马王堆汉墓墓主人之一就是吴芮长沙国的丞相)。城墙下有很深的月城,内有两条长达数公里的密道分别通往城中心(今五一广场附近)与郊外,民国时期将密道封堵了。据说当年太平天国兵临城下,久攻不下,见如此之深的月城,恐有伏兵,只得引兵绕城而去,长沙城成了太平天国入湘以后,唯一没有被攻克的城池。

为纪念三次长沙会战中阵亡的将士,民国三十五年(1946年),在天心阁旁设立了纪念性建筑–崇烈门,塔,亭。崇烈门上有对联–

“气吞胡羯,勇卫山河”;“犯难而忘其死,所欲有甚於生”。崇烈门在文命期间被毁,现崇烈门为参照老照片在原址重建的。

天心阁官方宣传视频@2012年

来源:天心阁官方网站

评论